シンポジウム『精神科アドボケイト』の制度化~その可能性と課題~ ご報告

2025.03.27 UP

- 日時

- 2023年7月17日(月・祝)

- 場所

- アットビジネスセンターPREMIUM新大阪

当センターが取り組んでいる活動として、入院中の方から相談をうけて面会に行く個別面会活動と、精神科病院を訪問して入院者から話を聞いたり病棟内の設備を見るなどして、病院の療養環境の改善を要請していく病院訪問活動があります。わたしたちは微力ながら、こうした「精神科アドボケイト」の取り組みが日本の精神医療を変えていくことにつながると考えています。

2022年の精神保健福祉法改正では、わたしたちの実践している個別面会活動を一つのモデルとして「入院者訪問支援事業」が創設されました。

事業の詳細はこちら(厚生労働省ホームページ「入院者訪問支援事業」)

内容には課題も見受けられますが、精神科に入院中の方の権利擁護が拡充する可能性もあります。安心してかかれる精神医療の実現にむけて、よりよい制度にしていく必要があります。

「精神科アドボケイト」および「入院者訪問支援事業」の制度化による可能性と課題について、それぞれの立場より登壇いただきました。ここでは、その一部として、以下のプログラムの下線部分をご紹介します。※スライドは当日の配布資料からです。

プログラム

- はじめに

- 話題提供

- 「精神科アドボケイトとは」藤井千代さん(国立精神・神経医療研究センター)

- 「入院者訪問支援事業とは」名雪和美さん(厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 精神・障害保健課)

- シンポジウム「制度化の課題を乗り越えるために」

- コーディネーター

- 竹端寛さん(兵庫県立大学/大阪精神医療人権センター運営会員)

- 精神科病院の立場からのメッセージ

- 長尾喜一郎さん(大阪精神科病院協会 会長)

はじめに

藤原理枝(大阪精神医療人権センター理事)

精神科アドボケイトとは

藤井千代さん(国立精神・神経医療研究センター)

地域精神保健から感じた権利擁護の重要性

私が研究代表を務めている厚生労働科学研究の背景は2つあります。ひとつは障害者権利条約(以下、権利条約)の批准です。権利条約は障害を理由とした差別の禁止や、障害者の尊厳や権利の尊重を促進することを義務づけた人権条約で、2014年に日本は批准しました。ですので、日本もしっかり条約に基づいた実践をしなくてはいけません。もうひとつは、平成25年の精神保健福祉法改正法の附帯決議です。非自発的の入院者の意思決定及び意思表示について、代弁を含む実効性のある支援のあり方について検討を行うことにされました。

私は研修医の頃から保健所や市の保健センターなどで地域精神保健をベースに、まだ支援が届いてない人に対して、どのように支援を届けるかということであったり、支援は届いてるんだけども、なかなか十分ではない方に対してのアウトリーチ支援を中心に支援を行っていました。背景としては、自身がヤングケアラーだったからです。そこで何とかして地域に住んでいる精神障害の方に支援を届けられる方法はないかということを考えて、アウトリーチを中心にした活動を今も行っているんですが、その中で権利擁護ってすごい大事だなというふうに感じたんですね。特に早期の支援を届ける時にこちらがいいと思っていても、必ずしもご本人にとっていいとは限らなかったり、入院になった時も必ずしも本人の同意に基づかなかったりします。

私が精神科医であっても、逆に精神科医だからこそ話ができないという方もいますし入院している先の職員さんとなかなか話ができなかったりする方もいる訳です。その中で、様々な形の支援が入っていく時に、ご本人の権利というものをどう考えるかということをみんなが良くわかった上で入っていかないと、とてもまずいことになります。日本の地域の体制だったりとか、入院中の体制などが、まだまだ不十分なところが多いということを本当に実感しました。

たまたまこのような社会的な背景があって、権利擁護について研究できる体制ができたところで、厚生労働科学研究をやらせてもらえるということになりました。

大阪精神医療人権センターとの連携

令和元年から3年まで、そして令和4年からで現在まで権利擁護に関する研究を実施させいただいています。この実施にあたっては、人権センターに多大な協力をいただいています。ほかに精神保健福祉センター長会だったりとか、精神科病院協会だったりとか、精神科看護協会精神保健福祉協会等々、さまざまな団体の方から団体協力をいただいています。当事者の方たちを含む、色々な立場から個々の権利擁護についてどうあるべきかの話し合いながら進めてまいりました。

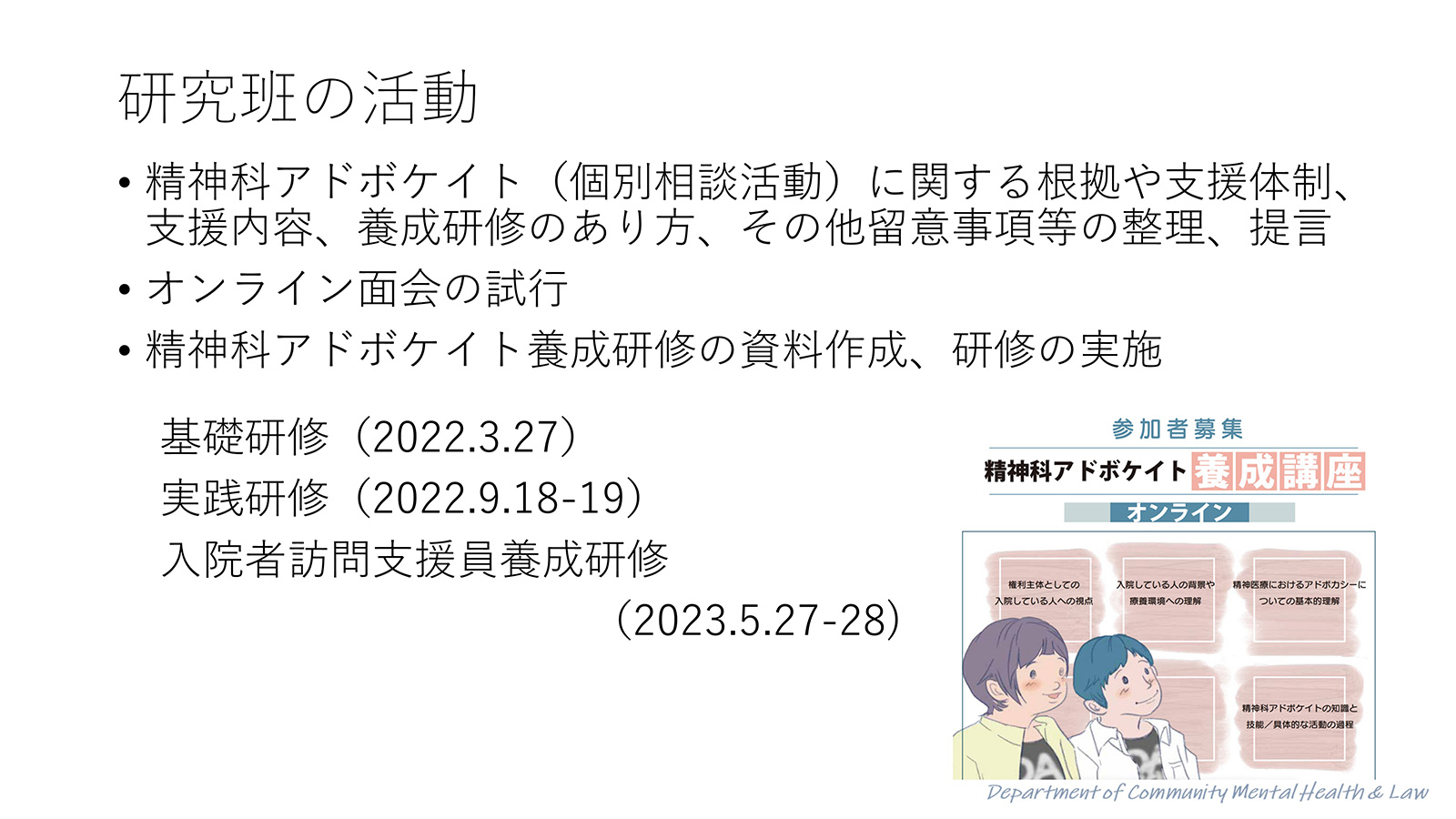

この研究班では、精神科アドボケイトに関しての根拠、支援体制支援内容養成研修のあり方、その他の留意事項について概念整理をし、それを政策への提言に結びつけることを目的としています。

それと共に、ちょうどコロナ禍だったのでタブレット端末を研究班で購入して、一部の協力病院に置いていただいて、オンライン面会として人権センターが試行しています。さらにはその精神科アドボケイト養成研修の資料を作成しまして、研修を実際に実施しました。この資料の作成にあたっては、人権センターの全面的な協力で、大阪全域で人権センターが行ってきた研修を下敷きにし、さまざまなお立場からご意見いただいてブラッシュアップを重ねました。2022年の3月27日に基礎研修をオンラインで行ないました。2022年の9月には実践研修を、オンラインと対面との両方で行ないました。そして今年の5月に入院者訪問支援員の養成研修ということで、9月から始まる研修のプレ研修を開催し、フィードバックをいただいて、また資料を更に改善していきます。

ケースアドボカシー・システムアドボカシー

アドボカシーというのは本来、その方が持っている権利の行使がさまざまな理由で困難となっている状況で、その権利を擁護して権利の行使を支援するということです。

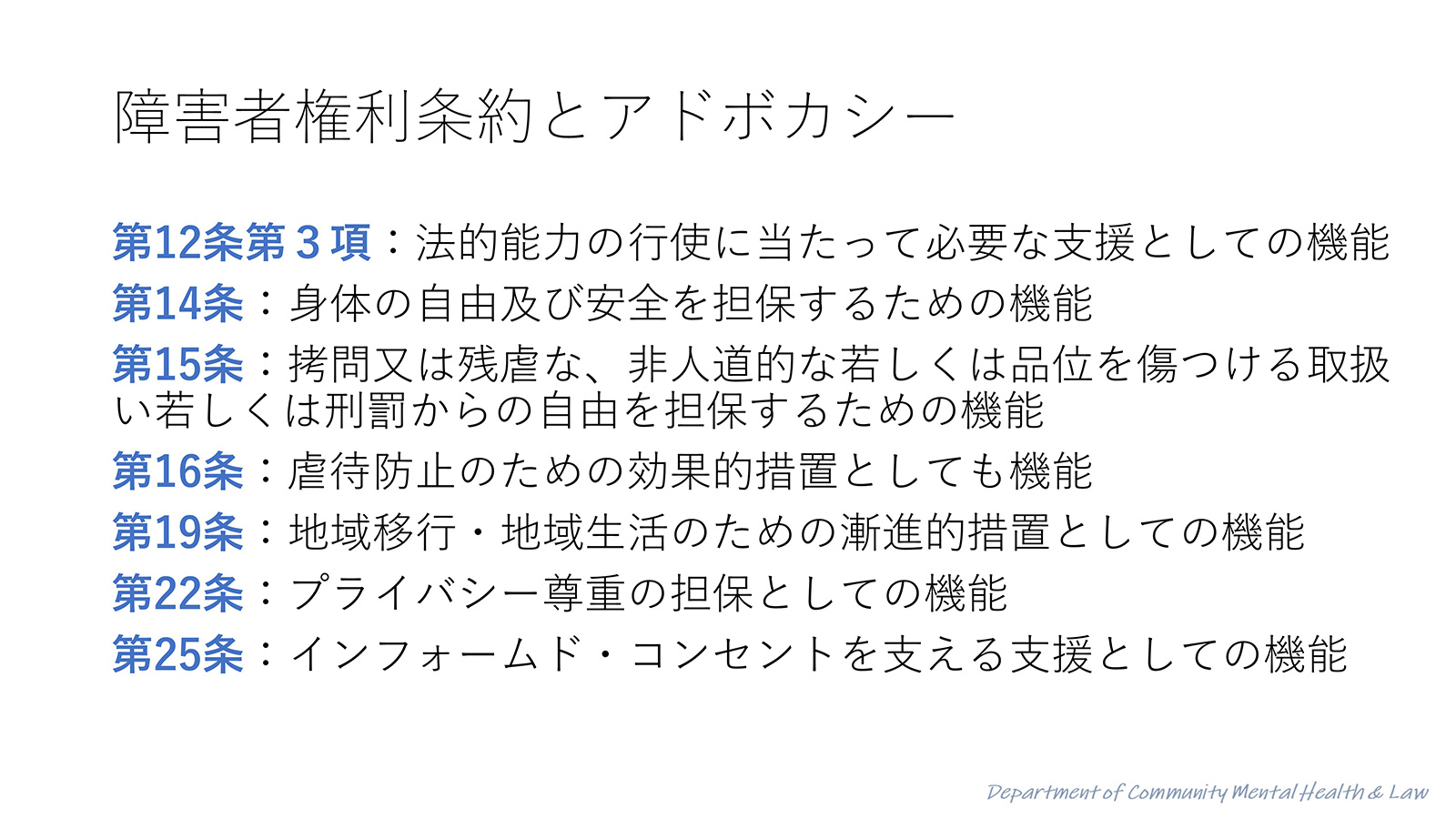

アドボケイトというのは、そのアドボカシーを担う実際に担う方です。先ほど障害者権利条約のことお話ししましたが、障害者権利条約の中でもさまざまなアドボカシーに関係する条項があります。このような機能をしっかり発揮するということを念頭に置いた活動が必要だと考えています。

アドボカシーの中にケースアドボカシーとシステムアドボカシーというのがあって、人権センターでは両方されています。ケースアドボカシーというのは個別の当事者さんを対象に行っていくものです。システムアドボカシーというのは集団とかコミュニティを対象に制度を作ることや変えることです。療養環境サポーター制度はそのような活動の一環だと思います。ケースアドボカシーとシステムアドボカシーは両輪だというふうに研究班でも合意を得ています。

今回、入院者訪問支援事業というのはシステムアドボカシーの方ではなくて、ケースアドボカシーの方です。これが制度化したということで、今後はアドボカシーの両輪のひとつであるシステムアドボカシーということはどう考えていくのかということが課題になってくるかなというふうに考えています。

アドボカシー対象者の背景

アドボカシーの対象者の背景は、意思決定が弱いと見なされている方、特定の環境下での集団生活を過ごす方、ケアを他人に委ねざるを得ない方、支配下に置かれている、適切なケアを受けられていないような方、あるいは差別にさらされている方などが考えられます。これらは一般的に、アドボカシーの対象者として考えられている方です。

精神科病院に入院している方は結構この背景が当てはまるということが言えると思います精神科病院に入院中の方は意思決定能力が弱いと見なされやすいですが、実際には病状が良くなれば回復をしている方が大半です。入院当初、意思決定能力は損なわれていると考えられると回復した後もそのまま続いているように誤解をされていることがあります。また、ケアを他人へ委ねざるを得ないという状況にもあります。さらに特殊な環境下で集団生活を送るということが余儀なくされているわけですので、アドボケイトの必要性というのが非常に高い方々です。

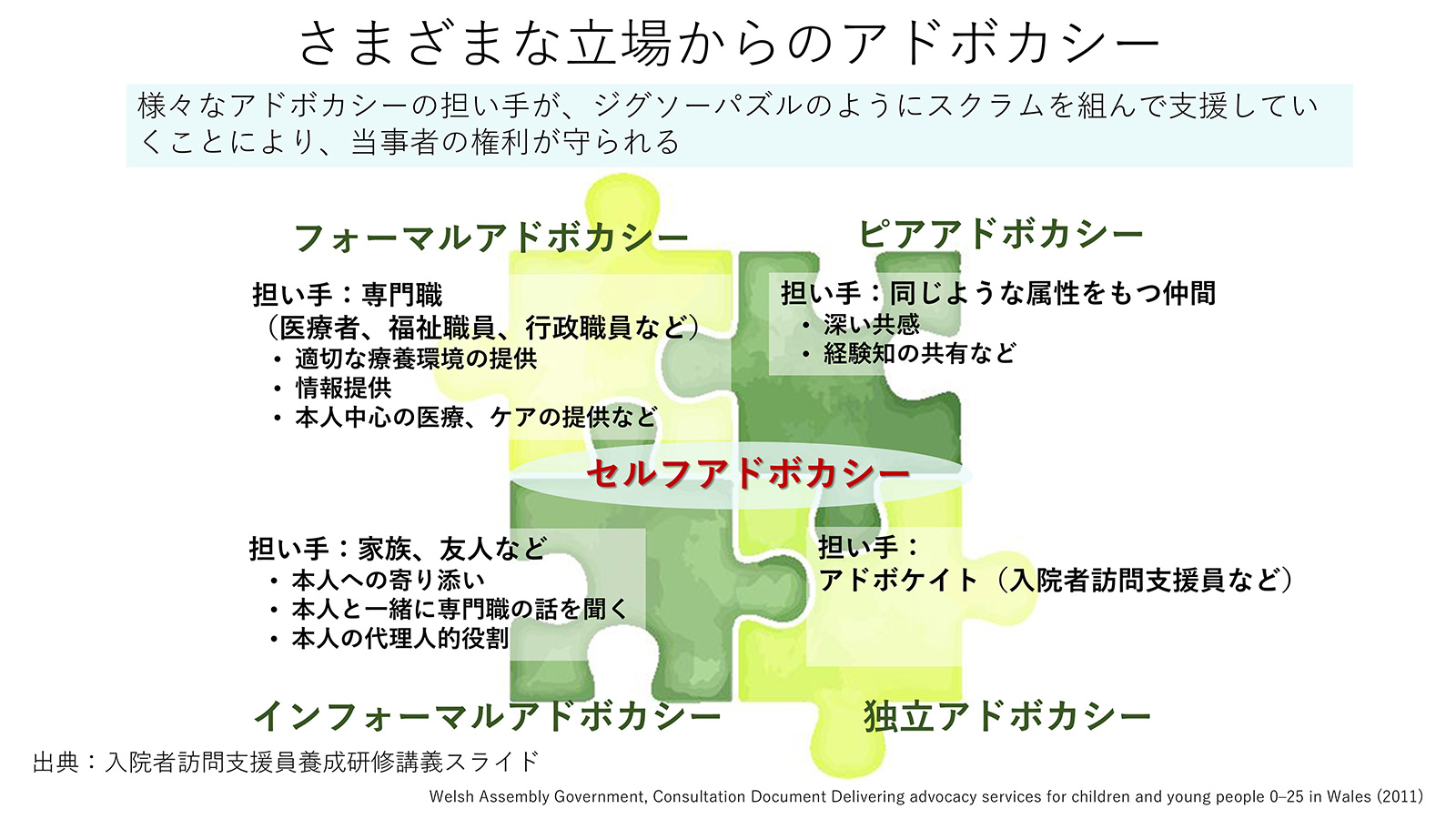

さらにはそれ以外のさまざまな理由で自分から声を上げづらいということがあります。職員さんへの遠慮であったり、情報へのアクセスが物理的に制限されてしまうこと、人によってはもう何も話しても変わらないんじゃないかというような諦めから、なかなか声を上げづらいということも考えられます。このような背景からさまざまな立場からのアドボカシーが非常に重要です。

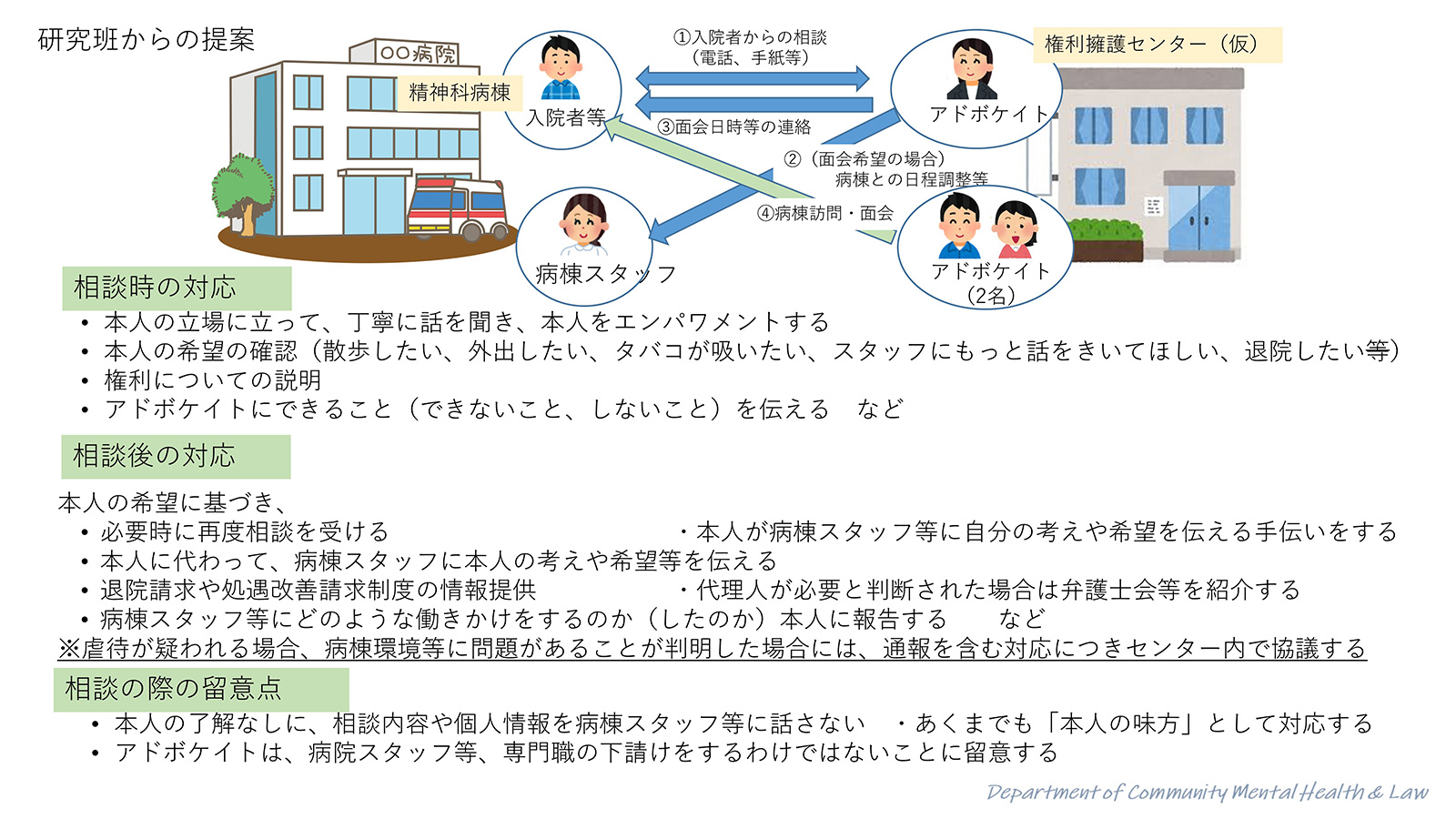

今後に向けての提案

入院者訪問支援事業は、結果的に人権センターの既存の実践にほぼ近いような形になりました。入院している方に対してアドボケイト2名で訪問して、ご相談の時にはご本人の立場に立って丁寧に話を聞くということや、エンパワーメントを重視すること、それからご本人の希望の傾聴、確認ですね。権利についても説明し、相談後にはご本人の希望に基づき場合によっては連続訪問し、ご本人が希望する場合には病棟のスタッフにご本人の希望を伝えるようなお手伝いをします。退院請求や処遇改善制度の情報提供、希望によっては弁護士会の紹介などの対応をしていくことを提案しています。さらに権利擁護センターのような、今回の事業でいう事務局機能をしっかり作っていき、実際に制度を実行していけるようなご提案をしています。

医療従事者が行うアドボカシーをフォーマルアドボカシーといいますが、いくら医療従事者が頑張ってケアしてご本人のためにという風に動いても、病院だけで全ての権利擁護が完結するわけではありません。病院側からすると自分たちは頑張っているのに、どうして他からのアドボカシーが必要なんだろうとおっしゃる方も多いんです。実際のところ、私も病院で勤務していましたので、その気持ちも理解できますが、なかなか病院だけでは完結しないところがあります。ですので、インフォーマルな家族の支援、ピアからの支援、独立アドボカシーも必要です。さまざまな立場からアドボカシーを行っていくことで、ご本人のするセルフアドホカシーにつなげていきます。このようなことを重視した独立アドボカシーの重要性を提案してきました。議論を重ねて、これを制度化していくためにはどうするかについても提案していきます。

面会活動参加者の立場から

山本深雪(副代表)

面会活動をはじめた1990年ごろのこと

人権センターが面会活動をスタートしたころの経緯や、私が関わりはじめた頃にどんなことを感じてきたのかをお話します。

私がセンターの面会活動に参加しはじめたのは、1990年ごろです。センター全体としては1987年ごろから泉州地域の病院に面会活動に行っておりました。

当時の私は、世の中に対する所属意識というのがあまりなく、自分の身をどこに置いたらいいのかよくわからない感覚というのがありました。最もなじむのが、その当時の西成の木曜会という精神病者の患者会でした。西成区というのは、行路の精神病の方もたくさんいる地域です。当時、府下のある病院の院長が、福祉事務所や市長同意入院を扱う窓口の責任者に賄賂をおくり、自分の病院に患者さんを斡旋してもらっていたことが新聞報道で明らかになっておりました。

当時のその病院の患者さん数は500人程度、そのうち250人が市長同意入院になっており、大阪府下全体では1万6000人ぐらいの入院患者さんのうちの1割の1500人が市長同意入院でしたが、その病院には250人ぐらい5割が市長同意という実情が判りました。この問題はそのひとつの病院の問題ではなくて、大阪市内に精神科病床がなく、入院を必要とする状態が起こったとき、南大阪・泉州地域の病床を使わざるを得ない地域性というのが背景にあり、市内の保健所の顧問医の病院の車でその病院へ運ぶということが日常でした。

そういった病院は、当時2つ3つありまして、そこへ行くとなかなか退院ができないんだという連絡やお話を患者さんから聞いていました。「人権センターの方に面会に来てほしい」というはがきが届き2~3人で面会に行ったところ、病院の方は「面会に同席をする」と言って入ってこられて驚きました。理由を尋ねると「何が起こるかわからないから」「何をするかわからないから」と、要は面会に来た私たちの身を守るための同席であると言われました。「そういう必要はありません。もともと面会に来てほしいと頼まれたので、患者会の友人でもあるという関係の中で面会に来ているわけで、病院の職員に守ってもらう必要のない関係です」とお伝えしたのですが、出て行ってもらうまでも大変で、結局、面会室の外側に立っておられました。面会室の窓に立っている5~6人の職員の影が映っていて、面会中すごく緊張感がありました。友人としての面会とか、人権センターとしての面会で自由にやりとりをしたいと思っているのに、そのやりとりを聞こうとしている姿勢がリアルに感じられて、患者さんとのやりとりを筆談でしたことがありました。

2月は二人ほど面会ができて、3月の面会のときには15年以上の入院になっていた方5人を退院につなげることができました。それは宗教活動をされている方々が使っている施設を宿として使わせていただけたというのも背景にはあったのです。つまり、出ていく先がない、居場所の問題で、病院が退院をしぶる原因に対処できた結果だったと思います。

顔の見える関係になる

1998年当時、病院協会に「ぶらり訪問」を申し出て、私たちなりにとても強い緊張を抱いていたのですが、病院サイドは「山本深雪というのは男性で大きな2メートル近い身長のものが来るらしい」という噂が流れていたそうです。実際は150センチぐらいしかないので「話がだいぶ違うな」と。「噂と実際の人間は違うんや」と来てびっくりしておられました。病院側にも不安感があったということです。

面会活動を続けていくと、お互いの顔が見えてきます。病院に行ったらケースワーカーが座っている窓口で面会申込書を書き、そこで面会の段取りをつけていただきます。けれども行ったらスムーズに流れていくわけですね。私の30年以上の面会活動経験の中で、大和川病院面会以外は、特にこれといって大きなトラブルはて起こったことがありません。それは病院協会の方も人権センターのことを、入院中の方の話を聞きに来ているわけだから、それ以外のことはしないということは分かっているからです。「話を聴くことが一番の目的」で来ているということが分かっているので、私たちは面会室だけではなく本人が望む病棟のフロア、食事をされる場所に出て面会をさせていただくこともありました。そのように、面会する方の好みで静かな方が良いと言われる場合、オープンなところの方が安心するっていう場合など場所を変えて行います。面会室へ行くまでの折とか、フロアに行くまでの折にいろんなことが目に入ってきます。

面会活動を続けてきた理由と活動で大切にしていること

私自身、面会活動をなぜ続けてきたんだろうと問われることがあります。それはやはり、最初の入院の折に私が退院できるとなった折、病棟にいた人たちから「自分たちのことを忘れんといてな」と言葉掛けをされたこと、それが今も私の心の真ん中にあります。超長期入院となって、退院できない悔しさ、不安感はよくつたわってくるものです。

また、面会活動で一番大事にしてきたことは、本人とお会いした時にはちゃんと首からぶら下げている自己紹介の内容を紹介することです。相手との安心感を得る挨拶の場面は大事です。そこを抜かすると、宙ぶらりんに関係が浮きますので押さえておきたい点です。「今回面会に伺ったのは、あなたのこういうハガキがきっかけなんだけれども、ここで書ききれてないところとかありますか」と聞きながら、本人が一番話したい実現したい事柄はどこにあるんだろうと頭の中で考えながらお話を伺います。そういう中でこの方がどんな人生を歩んできた方なのかを思いながら、何を大事にされてきたのか、そういうことをわかりたい気持ちを持ってお話を聞いています。今、何に自信を失っておられるのか、何か仕事をしないと退院できへんって思い込んでおられる方もいたりします。どこで自信を失って「僕はアカンねん」みたいに言うのかなというあたりを聞きながら、「仕事できなくても退院はできますよ」とか、「洗濯できなくても退院はできますよ」とか、できることからサポートも得て暮らしをつくっていきましょうとお話をさせていただいています。

人権センターが活動の軸足のひとつと考えている「入院中の精神障害者の権利に関する宣言」は、2000年5月に大阪府精神保健福祉審議会の場で病院の経営者も含む20人ほどいる中で確認して作った物です。これらは今でも生きている、とても大事な事柄です。病院によっては新人研修に使われているというふうに聞いていますし、入院中の方にお話をうかがうときに、これをお見せしてご自身の訴えを整理していただくためのモノサシしとしても使っています。

関係機関と同じテーブルで話すこと

大阪の場合、こういった審議会や大阪府精神科医療機関療養環境検討協議会などの場に当事者委員として参加することができたことは、大きいと思っています。今も大阪精神障害者連絡会の枠で協議会に参加し意見を言っています。精神科医療を利用する側と提供する側のお互いの意見対立もありますが、お互いの意見をじっくりと聞き合っているうちに、やっぱり分かりあえてくる事柄もたくさんあります。そして大阪精神医療人権センターや弁護士会、社会福祉協議会、家族会、ソーシャルワーカーの会、精神科看護師協会、診療所協会の方なども各人の立場から意見を言って整理をしてくれます。病院側もわたしたちが伝えたことに対して反論してくるだけではなくて、「こういうこと言いたいんだな」と考えや想いが伝わっていきます。協議会の場(テーブル)はあって良かったと、毎回思っています。そういう場が全国に広がっていったらいいのにと思っています。

本制度に期待すること

籠本孝雄さん(大阪府こころの健康総合センター所長)

はじめに~生の声を聞き、語り継ぐ~

ここまで、山本深雪さんから一番古い歴史が語られました。藤井さんからは、これまでのご自分の経験と今の職業にどんな思いで携わり現在に至っているのか、なぜこんな研究をしたいと思ったのかなど、本人の生の声で語られ、空気感がすごく伝わってきました。聞いて語り継いでいくっていうのは、すごく大事なことだと思います。私も生の声で歴史的な経過をお話したいと思います。

今は「権利擁護イケイケ」「アドボカシーイケイケ」みたいな雰囲気がありますが、実際に日本は国連の障害者権利条約を批准していて、それに従って国内の法律もしっかり整備する必要があるわけです。

制度をいい形に変えていくのは個人のパッション

僕は今70代なのですが、精神科の仕事に就いてしばらくした時に、法律の改正がありました。その時に精神医療審査会ができたのですが、当時は画期的なことだったと僕は思っています。当時、病院の中で起こっていることは、全然理解できませんでした。病院の悪口を言うわけではありませんが、たとえば本人さんは電話もかけられないし、家族が面会に来ても「ちょっと今日は会わせられません」みたいな対応をする。本人さんが「何で長いこと入院しているのかわからへん」とおっしゃっても、「それはあんたが具合悪いからや」となる。「なぜこんな長いこと隔離拘束されるんですか」と聞かれても、やっぱり病院としての説明しかしていなかったんです。風通しを良くするための何か、外との連絡のしようすらなかったんです。そういう状況、時代の中で精神医療審査会ができました。今も連綿と続いて退院請求だとか、行動制限の請求については審査に入っていただいて真摯に対応していただいています。

それから、何十年も前になりますが、今と比較にならないほど長期入院が多い時代がありました。本人さんの意思にかかわらず長期になってしまう。それは、住居の問題とか地域生活における福祉サービスの問題が背景にありました。身体者障害者とか知的障害者のホームヘルプのサービスが先にできていたのですが、精神障害者に対するホームヘルプサービスはありませんでした。制度上の問題もあって、本人さんが退院したと言っても地域で支える方法がありませんでしたが、精神障害者当事者やその地域の支援者、いろんな方々が何もない中でコツコツと一つずつ作り上げて制度ができてきた今があります。

だから若い人に時々言うのですが「今の当たり前を、当たり前に思ったらアカン」と。山本深雪さんが始めたぶらり訪問は「このままではアカンという思い」からですよね。自分の経験から制度にはないことであっても、「こんなんしといたらアカンやろう」みたいな普通感覚を、しっかり大事にしてコツコツ継続されたからです。

制度には「こうあったらええ」という理想がありますが、制度をいいカタチに一つ一つ変えていくのは個人のパッション、感性なんです。なかなか上手くいかなくても、「ちょっとでも前へ進んだらええわ」みたいなことが推進力になって、時を経るにつれ結実して制度をカタチづくります。今の制度がええもんやとは思いませんが、現在ある療養環境サポーター制度なども含めてそうやってできてきました。

草創期の頃からとか、自分の経験をいろいろ話してくださった、3名の方々のお話から皆さんいろんなことを聞き取り感じ取っていただければと思います。

言いたいことを言える人たちだけの制度ではいけない

それから、これまでのところで話題になっていなかったことで大事なポイントがありますので補足します。先ほど当事者の方がお話されましたけど、しっかりしゃべれる方、ご自分の主張を言える方もいますが、たぶん言えない方もたくさんいます。それは遠慮しているからではなくて、いろんなファクターがあって当たり前に言っていいことを主張できない、言えなくなっているのです。入院者訪問支援事業も制度上は医療保護入院で市長村長同意ということになっていますが、本人さんの申し出があって初めて支援につながります。申し出しない方もたくさんいるかもしれません。そういう声を出してもいいかどうかわからへん方に、ちゃんと秘密も守ってくれる、余計なこと言わんとしっかり話を聞いてくれる、その方の味方になって後押ししてくれる、信用できる人たちが病院に訪問してくれるって、どないしたらわかってもらえるでしょう。ここが一番課題だと思うんです。それができたら、これはいい制度になっていくと思います。

言いたいことが言える人たちだけの制度やったらあかんのです。僕はそこが非常に大事だと思っています。病院とは関係ない、第三者の人が来てくれて、話をしっかり聞いてくれるということをきちんと広報、周知するのは当然ですが、それをしても「頼みますわ、相談お願いしますわ」ってすぐに言えるかどうかはわかりません。人間に対する不信感を持ってる方も多いです。この活動は丁寧にひたすらご本人の話を聞く、指示しない、余計なこと言わない。感性にかかわることは十分な研修が必要ですが、一言でも本人さんがひくようなことがあれば、もう二度と頼むとは言いません。心は非常に大事なんですよ。相談・医療はファーストコンタクトが非常に大事になります。

どんなものか分からへんけれども勇気を振り絞ってお願いしようという時に、面会に来てくれた方との最初の出会いってのはすごく大事ですよね。これはもう本人さんの第一印象、勘なんです。訪問する方にはしっかり勉強してもらって、先輩とかいろんな人にサポートしてもらいながら、本人さんとの最初のコンタクトで「この人だったらいろんなことの話できるな」と実感してもらうようになっていただきたいと思っています。そういった体験が一人、二人と増えいき、「これだったら良かったわ」という感覚がじわっと広がっていく…。そういった地道な「耕す」みたいなことをやらないと、この制度に魂が入らないと思います。

この制度に対する枠組みはしっかり作ってもらいました。あとは実際に訪問活動される方の感性とパッションですね。それでこの制度に魂を入れていただきたいです。

制度化にむけてどのように取り組んできたか

彼谷哲志さん(大阪精神医療人権センター 個別相談検討チーム)

精神科アドボケイトそのものについての説明ではなく、その取り組みにどのような裏側があったのかお話しをさせていただきます。

私自身は、精神障害のある方への相談支援をしている相談支援専門員ではありますが、入院経験がある当事者で、今も通院をしているような立場です。私が過去の入院のことでよく覚えていることが、「退院したい」という話をする時には結構な緊張感を伴ったということです。病院職員から拒絶されたらどうしよう、そうなったら失望します。頻回に退院のことを口にしたら薬が増えるかもしれないとか、余計なことを考えるわけです。つまり、退院の話は今後の治療に影響を与えすぎるので、簡単には話ができなかったのです。退院や薬といった治療のことは、自分のこれから先のことと密接です。自分を閉じ込めている病院職員との緊張関係のなかで、病院職員に口にしたことが予想しない形で自分に跳ね返ってしまい、治療関係はシンプルではなくなっています。

こういった状況に第三者が入ることで入院者が気軽に話ができることが必要だと思っていて、この活動に取り組んでいます。

活動のしくみづくり

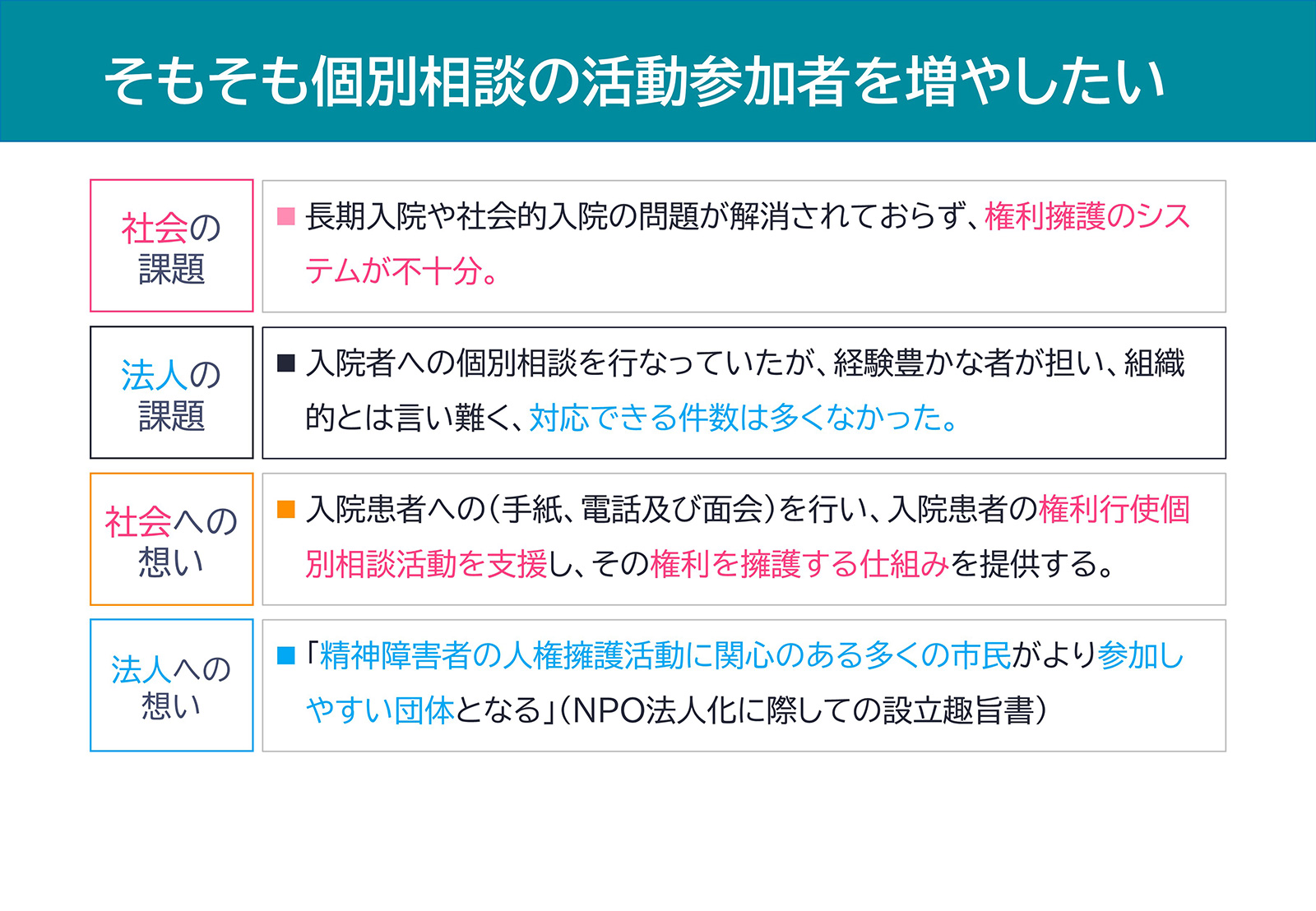

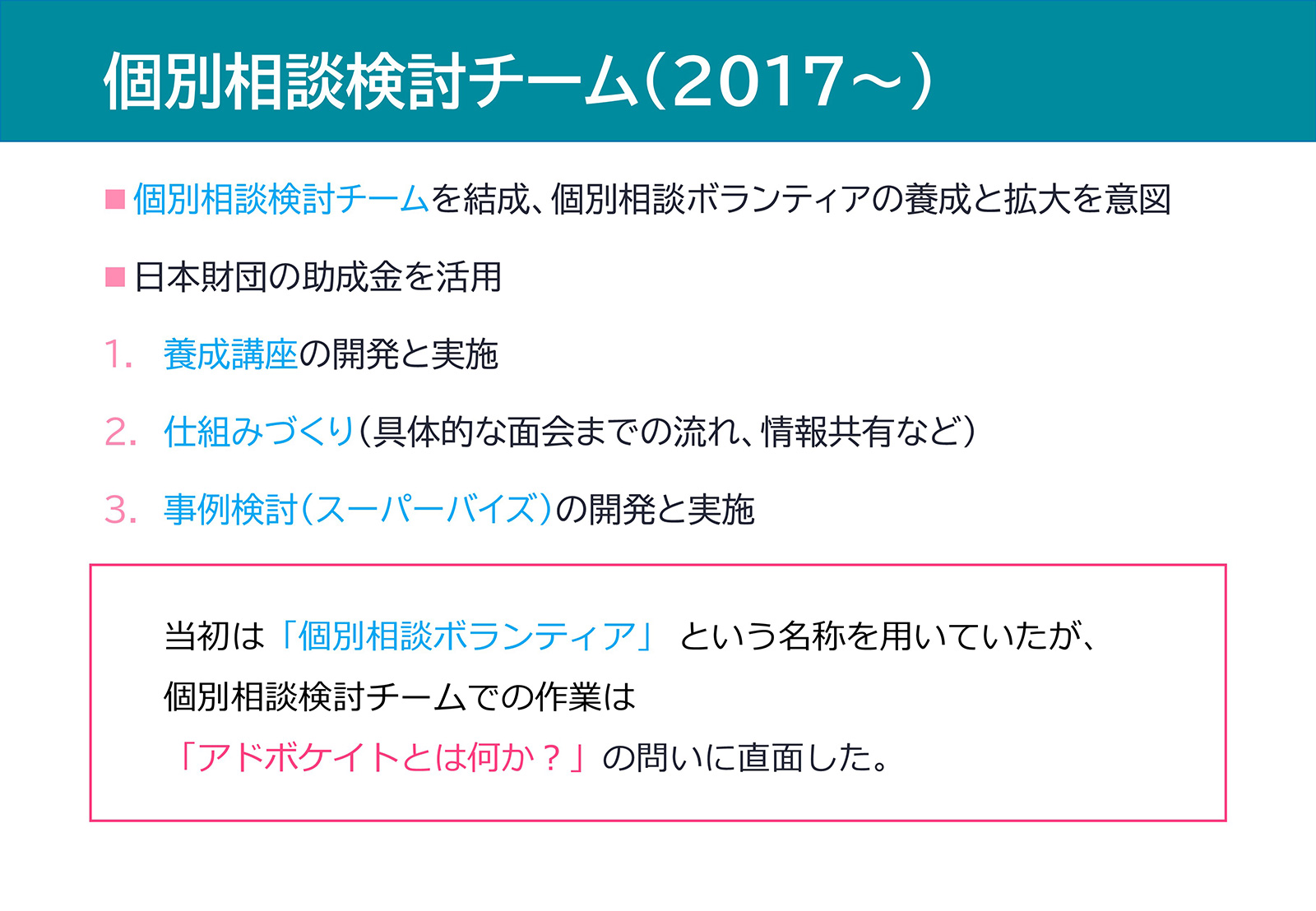

人権センターは長年、個別相談活動に取り組んできていて、最初から制度化を目指して活動をしてきたわけでは決してありませんでした。2017年から「人権センターの個別相談の活動を増やしたい」という思いから個別相談検討チームが発足し、ボランティア養成講座のかたちづくりを開始したことが、ひとつの大きな転機でした。

また、精神保健医療福祉システムとしては長期入院などの問題が解消されておらず、権利擁護のシステムが不十分といった問題をかかえています。人権センターとしても、入院者への個別相談活動を経験豊かなベテランが担っていて、組織的な活動とは言いがたく、対応できる件数もそう多くない課題をかかえていました。細々と続けていたのが実態だったように感じます。とはいえ、入院者への手紙、電話、面会での相談を行ってきたその権利擁護の取り組みをより多くの人に対して実現したいと思いがありました。

人権センターはNPOという市民団体です。より多くの方がこの活動に参加しやすいことが求められます。しかし、精神科病院への面会は誰もが参加できるほど簡単ではありません。精神保健の仕事をされてる方であればできるかもしれませんが、精神保健をなんとなく聞いたことがあるくらいの市民の方が参加することはハードルが高いでしょう。

そのような課題もあって、前述の個別相談検討チームがつくられ、私もそのメンバーになりました。ありがたいことに日本財団の助成金を活用させていただくことができました。この日本財団さんのとてもいいところはお金を出してくれたことはもちろんですが、きちんと成果を出すことを厳しく求められたので、かえって私たちの活動をより効果的にしたのだと思います。

個別相談検討チームが何をしたかというと、まず養成講座をつくりました。具体的な面会の流れを整理しました。地味かもしれませんが、事例検討やスーパーバイザーの仕組みをつくり、養成し放しで終わらないようにしました。この取り組みは個別相談のボランティア養成のために行ったのですが、この作業を通してチームは「アドボケイトって何なんだろう」という本質的な問いの答えを探し続けながら、個別相談活動の担い手を養成するかたちをつくってきたのだと思っています。

例えば、「アドボケイトができること/できないこと」の整理を続けてきました。退院先としてグループホームがありますよという情報提供の説明はできるけれども、グループホームの調整をする・しないのか、そのような議論をしていました。結論は、アドボケイトは直接支援をしない役割ですから、この場合は情報提供だけを行い、退院先の調整はしません。今ではサラッと言いましたけど、この整理のためにたくさんの時間を使いました。ここでつくり上げたものが入院者訪問支援にも活かされているので、当時の議論が大きく外れていないことに今ではほっとしています。

そのアドボケイト…大阪の私たちの場合はボランティアですが、参加者を支える体制はとても大事だったなと思います。記録の様式をつくる、あるいは事務局に相談できる体制をつくる、事例検討の仕組みをつくるなどです。このような活動を継続できる仕組みがどこまで機能しているか十分ではないでしょう。今もボランティアの方にはとても負荷をかけているのかもしれません。事務局の方も大変だろうと思います。

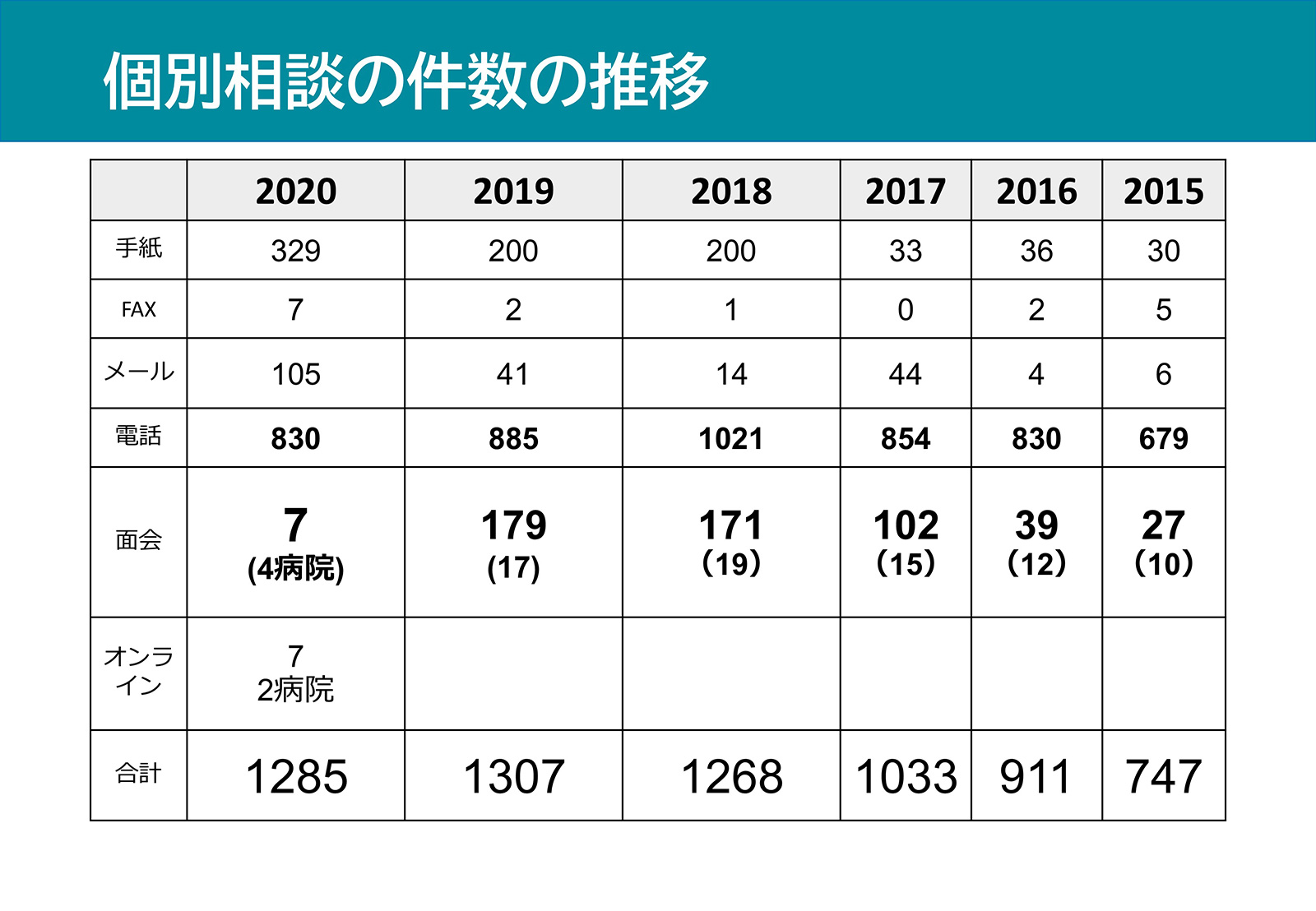

参加者を支える取り組みを意図的に行なっていることが養成講座も含めた仕組みに説得力をもたらしているのかもしれません。実績のない養成講座には説得力がありませんよね。このような裏側も大事だと思います。このような活動もあって、個別相談の件数が増えていきました。

価値を共有すること

人権センターの活動は、大阪府においては行政と一定の緊張関係と協力関係を築いてきたと感じていますが、国の研究班への参加は、人権センターとって慣れない試みでした。そもそも研究班に参加することの是非について議論があったと耳にしています。

個別相談の養成講座という人権センター独自の取り組みから、国の調査研究の研修にモデルになる。その過程を今振り返ってみて、良かったことのひとつはアドボケイトのより本質的を深められたことだと考えています。もうひとつは、自分たちだけで講座を作り続けていたとしたら、独り善がりな内容になっていたかもしれないと感じていて、研究班で議論して良かったです。

というのも、先ほどの藤井さんのお話で言えば意思決定や最善の利益について病院協会の方、看護協会の方、弁護士の方と議論できたことは有意義でした。それぞれの立場や領域によって意思決定や最善の利益のニュアンスが微妙に異なるので、大阪の人権センターの言葉遣いでは誤解を招くことがあって、丁寧な言葉の使い方が大事だとわかりました。また、精神科医療や社会資源をわかりやすく正確に書くことはとても難しいものでした。法令上の説明だけでは真実は伝わらず、大阪の活動で見聞きしたことそのまま書くと偏りがあるからでした。病棟に訪問した際に面会室がなかった場合の対応策について議論したときのこと。法令では病棟に面会室を設ける必要があって面会室がないことを前提にした取り上げ方は誤解を招くのでは?との意見をもらいました。このような細かな議論の積み重ねが大事だったと思いますね。誰にとっても違和感がない研修をつくり上げることはとても地道な作業でした。

課題としては研究班での奥深い議論を直ちに制度にできるわけではないことです。たとえば、意思決定支援とはそもそも何なんだろう、そもそも意思決定って何やねん、あるいは最善の利益って?という議論はとても奥深いものでした。その議論の奥深いところを制度に落とすことはできないので、運用でカバーするしかありません。また、権利擁護という言葉も人によって受け止め方がさまざまです。引いてしまう人もいれば、自分にとって便利なツールになる人もいらっしゃる。権利擁護の言葉の濃淡の見せ方はとても難しいなと思いますね。入院者訪問支援事業では権利擁護という言葉が使われてない部分がありますが、そのために病院側や入院者に受け入れられやすくなる可能性もあります。今後も議論する必要があるかと思います。

今後の課題

入院者訪問支援事業の面白いところは、入院者が会いに来てほしいという理由で使えること。訪問の目的を問わないことだと思います。もし権利擁護だけを目的にしていたら「この方には権利擁護の課題はないですよ」と病院に断られるかもしれませんが、目的を問わないので断る理由がないところが興味深いですね。今回、個別相談が制度化されましたが、人権センターのぶらり訪問、面会活動の制度化これからです。ケースアドボカシーとシステムアドボカシーは本来であれば車輪の両輪ですが、今後の課題なのだと思います。

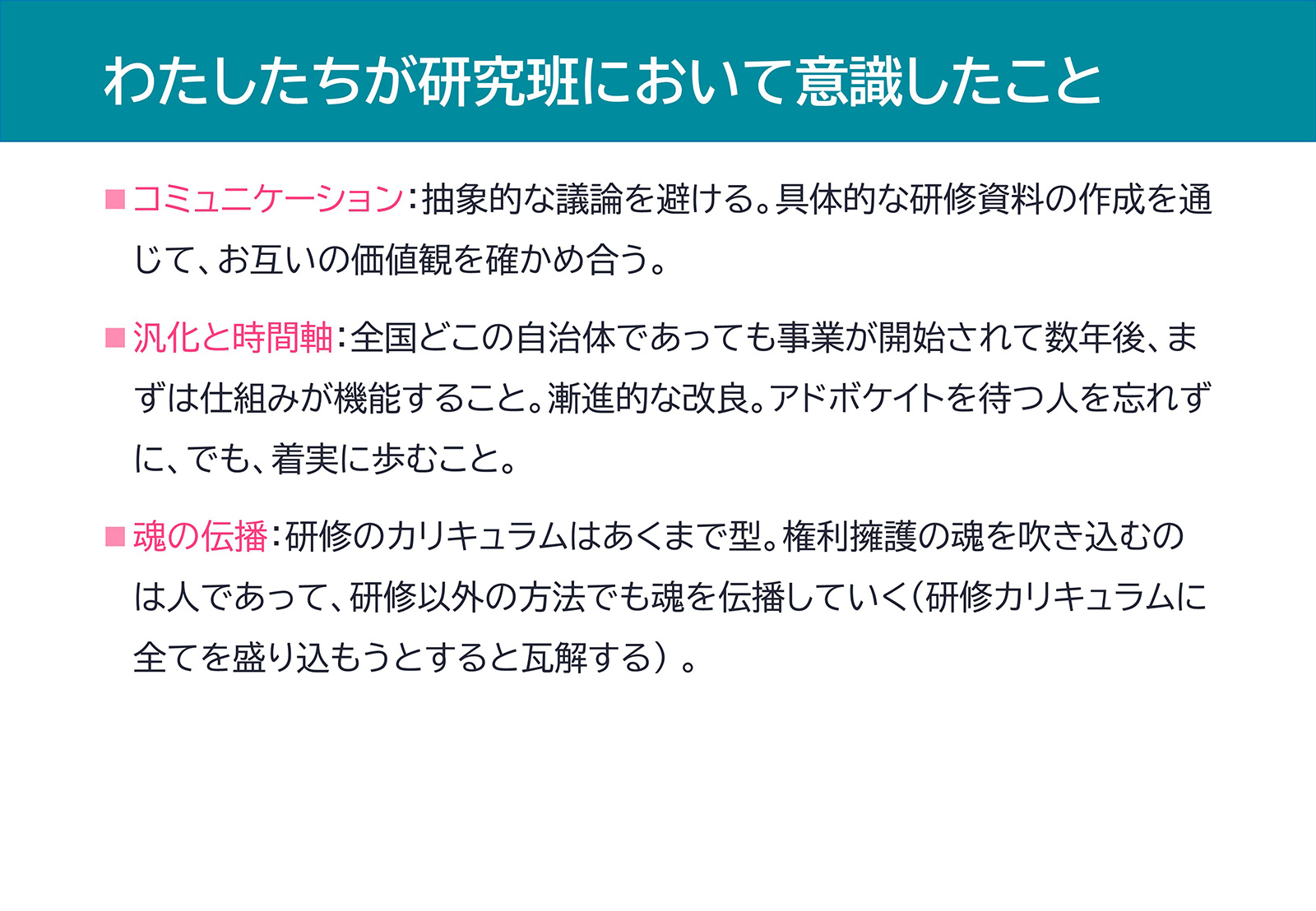

私たちが研究班で意識したことを少し紹介すると研究班でのコミュニケーションでしょうか。抽象的な議論を避けるためにも、具体的な研修資料の議論を通じて、価値観を確かめ合うようにしましたか。権利擁護とは?意思決定、とは?それだけの議論は空中戦にしかなりえず、可能な限り避けようとしました。

また、全国どこの自治体であってもできること。大阪だからできるとは言ってほしくない。全国に広げていく課題もあります。大阪の個別相談ではベテランと初心者のペアで訪問できます。しかし、全国でこれから始める自治体ではベテランがいないので、初心者同士でペアを組むところから始めるしかありません。大阪の人権センターとは異なる状況ですが、まずは不十分なところからスタートするしかないし、広げるには時間もかかります。訪問支援員を待っている入院者のことも忘れずに、入院者訪問支援事業が着実に歩めることを意識していました。

それから、籠本さんもずっとおっしゃられていましたけど、魂のことでしょうか。研修のカリキュラムはあくまで型なので、研修に権利擁護の魂を入れていくのはやっぱり人だと思います。とはいえ、研修に大事な点をすべて盛り込むとかえってややこしいので、研修以外の方法も使ってきちんと魂を伝えていきたいと思っています。このシンポジウムもそうですし、精神科病院協会のピアレビューもその一つかもしれません。さまざまな手段を駆使して、研修は権利擁護の一部分が良いと思います。研修に全部を盛り込むと関係者の合意が得られなくて研究班が空中分解するだろうという意識を持っています。

最後に一言。秘伝のタレはたいてい美味しいものです。レシピにしないで秘伝のままでは誰もがアクセスできません。レシピにすることで、誰もが美味しいタレを作れる。レシピの課題は、つくり手がどんな人か、どんな材料かによって変わっていくこと。入院者訪問支援事業では、自治体によって同じレシピを作ろうとしても違うものができるかもしれません。今後、レシピからつくられたものをみんなで振り返る機会ができたらいいんじゃないかなと思っています。

参加者の感想

横山紗亜耶さん

地域それぞれの「魂を入れる」

今回のシンポジウムを通じて、大阪における先駆的な仕組みがついに全国に適用されるのか!という高揚感と緊張感に包まれました。

私は普段、関東圏を拠点に活動しているため、大阪には第三者が病棟を訪問できる公的な仕組みがあると知ったときは、地域間の状況の違いに驚きました。今後、入院者訪問支援事業が全国で展開されることで、このような地域間の格差が埋められる面もある一方で、むしろ既存の資源や意識の隔たりが露呈する面もあるでしょう。これまでにない画期的な制度だからこそ、どの地域もすんなりと実施を進められるわけではないと思います。

シンポジウムの中では、制度という枠組みに「魂を入れる」ということが繰り返し述べられていましたが、「魂」が何を意味するのかは地域によって異なるのではないでしょうか。大阪における精神科医療の歴史的背景や現状を踏まえた仕組みを参考にしながら、それを全国的に適用可能な制度へと一般化する過程で、入院者訪問支援事業からは、大阪の長年の活動で培われてきた「魂」が抜け落ちてしまったことは否めないかもしれません。

しかし、それは各地域がそれぞれの歴史的背景や現状に合わせて再び「入魂」すれば良いのだと、登壇者の方々の言葉から感じました。今回のシンポジウムは、この「入魂」という、自分たちにしかできない仕事を見つけたという高揚感と、大変重要な任務を仰せつかったという緊張感に包まれるものでした。

長崎和則さん

長年の活動実績を踏まえた内容、厚労省、国立精神・神経医療研究センター、当事者、等が話題提供され、とてもバランスのよい企画だったと思います。特に、ユーザーの登壇と山本さんの話は現実味がありよかった。

また、今回事業が始まるが、それを生きたものとして「魂を入れる」ということの重要性に触れられたのはとても重要だと思いました。

絶え間ない実践の積み重ねをおこなう必要性を実感しました。

ありがとうございました。

本日はシンポジウム『精神科アドボケイト』の制度化~その可能性と課題~にご参加いただき、ありがとうございます。今日は関西以外から、宮城、千葉、埼玉、東京、宮崎、広島など、たくさんの方にご参加いただいており、多くの方が関心を寄せてくださっていることを感じています。

シンポジウムのタイトル「精神科アドボケイト」の制度化について、当センターがどのように関わってきたのかお話させてください。

当センターは長年、入院中の方からの電話相談を受け、面会に行く「声をきく」活動をしています。電話相談では大阪府以外の入院中の方からの電話もあり、電話でお話は聞けても他府県の方までは面会に行けませんでした。また、大阪府内の精神科病院であっても以前は面会を希望する方全員に面会に行けていませんでした。まずは大阪で、もっと面会にいきたい、他の地域でもこういった活動があればいいのに。そういった思いで取り組みはじめたのが2017年から開始した日本財団の助成事業です。最初に行ったのがこれまでの活動で大切にしてきたことをもとにした「養成講座」でした。

そして、その養成講座をベースに2019年度には埼玉、神奈川、兵庫で個別相談ボランティア養成講座を開催しました。その中で2018年は「精神科アドボケイトの活動指針案・事業モデル案」を厚生労働省に提出し、意見交換をいたしました。

そういった経過から、2019年からは、このあと話題提供いただく国立精神・神経医療研究センターの藤井千代さんが行う入院者の権利擁護に関する研究に当センターが協力することになりました。研究班では精神科アドボケイトの実現にむけて、具体的には精神科に入院中の方に会いに行く人の養成カリキュラムについての議論を重ねました。

制度化については可能性も懸念もあると思います。また、本日のシンポジウムのタイトルにあります「可能性と課題」だけでなく、この制度に込められた思いをこの場にいるみなさんと共有できればと思っています。