第1章 20年の活動経過と今後の課題

里見 和夫

1 わが国の精神医療の劣悪な実態

1946(昭和21)年に個人の尊厳、基本的人権の尊重を基調とする日本国憲法が公布された。

しかし、この新憲法のもとで1950(昭和25)年に成立した精神衛生法は、基本的人権の尊重に逆行する強制入院中心主義で貫かれており、強制入院手続法と呼んでよいものであった。精神衛生法には、入院形態としては、措置入院と同意入院(患者本人の同意ではなく、保護義務者である家族の同意に基づく入院で、基本的には現在の医療保護入院と同じ性質のもの)という2種類の強制入院のみで、患者自らの意思に基づく入院は全く規定されていなかった。

しかも、同法は、入院中は、医師にオールマイティとも言うべき権限を認めており、たとえ弁護士が患者との面会を申し込んでも、「面会させると患者の症状が悪くなるおそれがある」の一言で弁護士との面会すら拒否できるものであった。

このように精神障害者は、強制入院により社会から隔離され、精神病院の閉鎖病棟の中で、外部との自由な交流を認められないまま、長期間入院することを余儀なくされた。

しかも、1958(昭和33)年には、精神病院の医療従事者のうち、医師については他科の病院の1/3でよく、看護者については他科の2/3でよいという内容の厚生事務次官通知が出され、医療実態の劣悪化が一層激しくなった。これが悪名高い医療法の精神科差別特例である。

このような外部からのチェックが及ばない、いわば密室化した、かつ、劣悪な医療実態の閉鎖病棟の中で、入院患者に対する看護者らによる暴力などの不祥事が多発した。

一方、社会では、精神障害者による殺人などの事件が起こると、必ず、「精神障害者は危険」などというキャンペーンが展開され、精神障害者を社会から隔離するための何らかの対策が必要だという議論が行われてきた。このような議論が精神障害者に対する差別と偏見を更に強める役割を果たすことは明らかであり、精神障害者が地域で生活することを一層困難にしていった。

そのような議論を集約する形で、1974(昭和49)年5月29日、法制審議会は改正刑法草案を議決し、法務省に答申した。その草案の中に、「保安処分」制度が盛り込まれていた。

即ち、改正刑法草案は、「精神の障害により、責任能力のない者又はその能力が著しく低い者が、禁固以上の刑にあたる行為をした場合において、治療及び看護を加えなければ将来再び禁固以上の刑にあたる行為をするおそれがあり、保安上必要があると認められるときは、治療処分に付する旨の言渡しをすることができる(同98条)」「治療処分に付せられた者は保安施設に収容し、治療及び看護のために必要な処置を行う(同99条)」「仮退所を許された者は療護観察に付され(同106条1項)、再収容を必要とする状況があると認めるときは、これを再び保安施設に収容することができる(同条2項)」と定めていた。

この保安処分制度新設の動きに対して、全国的に反対運動が盛り上がりを見せ、1987(昭和62)年、最終的に政府は改正刑法草案の国会上程を断念せざるを得なくなり、同法案は廃案となった。この反対運動の中で、日本精神神経学会や日本弁護士連合会は「保安処分」制度が被処分者の治療矯正・人権保障に資するものではないと批判し、「精神障害者に対しては何よりもまず医療を先行させるべきである」と主張してきた。

しかし、保安処分制度の新設を含む改正刑法草案は廃案になったものの、精神医療の劣悪な実態は仲々改善されず、1983(昭和58)年当時でも、精神病院入院患者33~34万人のうち、措置入院15%、同意入院80%という数字を示しており、依然として不祥事が後を断たなかった。

2 大阪精神医療人権センターの設立

「大阪精神医療人権センター」は、1984(昭和59)年3月に発覚した栃木県宇都宮病院における入院中の精神障害者に対する看護者による傷害致死事件に大きな衝撃を受けた患者・家族・医療従事者・弁護士・一般市民らが集まり、人権侵害から精神障害者を救済する活動を展開することを目的として1985(昭和60)年11月に設立された。

昨年(2005年)11月には、人権センター設立20周年記念集会を開催し、「精神病院はどこまで変わったか?―この20年と今後の課題―」というテーマでパネルディスカッションを行った。

人権センター設立当時の日本の精神病院における人権の劣悪な状況については、宇都宮病院事件と同年の1984(昭和59)年10月に開催された日本弁護士連合会人権擁護大会の「精神病院における人権保障に関する決議」が端的に示している。

同決議の本文は次のとおりである。

精神障害を理由として精神病院に収容される者の人権を保障することは、適正な精神医療の確立にとって欠くことのできない土台である。この観点から、国と地方自治体及び医師をはじめとする精神医療関係者が、緊急に次の措置をとるよう要望する。

- 精神病院における入院患者に対し、検閲なく通信を行い、かつ、通信を受ける自由及び立会人なしに面会をする自由を具体的に保障する措置をとること。

- 入院を強制される者が、何時でも弁護士による援助を受けることができるように、そのための制度的な方策を検討すること。

- 入院中の行動制限は、医療上、真に必要な範囲に限られるべきであり、決して濫用されてはならないこと。

- 公正で自立性をもった第三者的審査機関の設置をはかり、患者、家族の第三者的審査機関に対する不服・救済の申立権を保障すること。

20年前の決議を見て、この20年で変わったこと、依然として変わっていないことを整理・検討し、精神障害者の人権擁護のために、人権センターとして今後何をしなければならないかの方向性を打ち出していくことの必要性をあらためて認識した。

3 人権センターの活動の歩み

当初は、社会から隔離され、いわば密室になっている精神病院の風通しの悪さこそが人権侵害の温床であると位置付け、“精神病院に風穴を開けよう”をスローガンとし、精神病院に入院中の精神障害者からの人権侵害の訴えを受けとめることから始めた。

電話・投書・家族や退院患者への伝言などの方法により人権センターに届いた入院患者からの訴えの内容を検討し、病院への面会活動・対行政交渉等を行い、人権侵害の救済に努力してきた。

1988(昭和63)年7月に施行された精神保健法(後に改正され、名称も「精神保健福祉法」に)は、宇都宮病院事件によって国の内外から日本の精神医療の閉鎖性、劣悪な医療実態に対する厳しい批判がまき起こったことを受けて、通信(信書・電話)・面会は原則として自由であり、特に行政機関の職員および患者の代理人である(または患者か家族の依頼により患者の代理人になろうとする)弁護士との電話・面会については絶対に制限してはならないものと定めたので(昭和63年厚生省告示第128号・第130号)、人権センターは、病院への面会活動を一層強めるとともに、医療的には入院の必要がないのに退院後の生活環境が調わないため入院を継続せざるを得ない精神障害者(いわゆる「社会的入院患者」)が多数存在することについて、それを著しい人権侵害と捉え、精神障害者が普通に地域で生活できる体制づくりの必要性を訴え、“病院から地域へ”を次の目標として掲げた。

その一環として、設立当初から行ってきた公営住宅への精神障害者単身入居を認めるよう行政に要請する活動にも一層力を入れた。

しかし、実際に公営住宅への精神障害者の単身入居が認められるようになったのは、何と20年後の本年(2006年)2月からである。2005年12月末に公営住宅法施行令が改正され、ようやく可能になったが、余りにも遅すぎる行政の対応の一例である。

4 人権センターに一大転機をもたらした大和川病院事件

人権センターは設立後数年間は、私書箱への投書と毎週1回の電話相談によって患者や家族等からの訴えを受付けていたが、事務所や専従の事務局員を置くことができなかった。

しかし、人権センターの活動を継続・拡大していくためには、事務所と専従事務局員がどうしても必要であるとの認識が高まり、1991(平成3)年に狭いながらも事務所を開設し、1992(平成4)年に当事者を専従事務局員(事務局長)として配置する体制を調えた(現在は、少し広い事務所を確保し、専従事務局員も2名になっている)。

これにより事務局機能が徐々に充実し、病院訪問活動も更に活性化していった。

そのような中で、1993(平成5)年2月に大和川病院事件が発覚した。同病院に入院していた患者Iさんが何者かから暴行を受け、適切な治療がなされないまま放置されたため、転院先の病院で死亡するという事件が起こったのである。

Iさんの遺族から相談を受けた人権センターは、患者、家族あるいは大和川病院の現職の看護婦などの職員、そのほか多数の人たちからの訴えや情報提供に基づいて調査をすすめた。

その結果、①大和川病院が医師・看護者の数を大幅に水増しして診療報酬を不正に受給していること、②実際には、医師・看護者が極端に少なく、満足な治療はほとんど行われていないこと、③そのため、患者の症状とは関係なく画一的に投薬や点滴が行われていること(画一処方)、④患者が看護者に質問したり、反抗的な態度を示したりすると、懲罰的に保護室に入れていること(保護室の濫用)、などの劣悪な実態が明らかになった。

そこで人権センターは、1993(平成5)年3月以降大和川病院および関連2病院の監督官庁である大阪府に対し、再三にわたって3病院における医療実態の早急な調査と徹底した改善指導を要請した。まさに患者の生命・身体の危機であり、重大な人権侵害と判断されたからである。

しかし、大阪府の対応は驚くほど鈍く、むしろ病院をかばおうとするかのような対応が随所に見られ、結局、大阪府が大和川病院等に対する本格的な調査を開始したのは、人権センターによる要請から4年以上経過した1997(平成9)年3月になってからのことであり、それもマスコミが3病院の問題を大々的に取り上げるようになったためである。

その間人権センターは、十数名の弁護士の協力を得て、大和川病院に入院中の患者に面会活動を行い、同病院に員数合せの医師を派遣している大学病院の医局に対し、同病院の実態を把握したうえで医師を派遣しているのかを尋ねる質問書を送付した。これに対し、大和川病院は、精神保健福祉法に違反して弁護士と患者との面会を拒否したり、大学病院宛に送付した質問書が名誉毀損に当るとして、人権センターに対し、刑事告訴や民事損害賠償請求訴訟を提起してきた。一方、人権センター側は、病院に対し、Iさんの遺族による損害賠償請求、病院の面会拒否に対する損害賠償請求等十数件の裁判を提起した。

これらの訴訟は全て人権センター側の勝訴に終った。

最終的には、大和川病院外2病院は、1997(平成9)年10月1日、病院の開設許可そのものが取消され、廃院となった。

大和川病院事件によって、人権センターは、精神障害者の権利擁護を担う第三者機関として広く認知されるようになった。また、同事件を通じて人権センターに協力していただける弁護士や精神保健福祉従事者・患者・家族・一般市民のつながりが大きく広がった。

これらは、その後の人権センターの活動のあり様を決定付けたと言える。

5 権利擁護システム構築のための提言等

大和川病院事件の最大の問題は、同病院内における人権侵害に関する人権センターなどから大阪府への訴えが4年以上も放置された点にある。

しかも、大和川病院は、1963(昭和38)年の同病院開設以来、1969(昭和44)年に看護者による患者傷害致死事件(第1次大和川病院事件)、1979(昭和54)年にも同じく看護者による患者傷害致死事件(第2次大和川病院事件)を起こしていたにもかかわらず、行政による改善措置は、結局、形だけのものにとどまり、1993(平成5)年の第3次大和川病院事件まで同病院は存続してきたのである。

これらの事実は、有効な権利擁護システムが存在していなかったことを端的に示している。

人権センターは、従前は、行政が設置している種々の審議会に参加することにどちらかと言えば消極的であった。力量の問題もあったが、仮に参加しても、単に意見を聞いたというアリバイ作りに利用されるだけという思いが強かったからである。

しかし、大和川病院事件によってその存在が社会的に認知された人権センターの意見は、行政が単に聞き置くということでは済まない重みを持つようになり、これを利用して行政の各種審議会等で積極的に政策提言していくことの必要性が痛感された。

人権センターの代表および事務局長は、1998(平成10)年3月から大阪府精神保健福祉審議会に参加し、当時同審議会が知事の諮問を受けて検討していた「大阪府障害保健福祉圏域における精神障害者の生活支援施策の方向とシステムづくりについて」(1999年3月答申)の取りまとめに尽力するとともに、それに引き続いて、精神病院内における人権尊重を基本とした医療・処遇のあり方および権利擁護システムの検討が不可欠であることを同審議会に提起し、1999(平成11)年6月から2000(平成12)年4月までの議論を経て、同審議会において同年5月知事に対する意見具申「精神病院内における人権尊重を基本とした適正な医療と処遇の向上について」が採択された。

この意見具申を具体化するための作業が人権センターも参加した大阪府精神障害者権利擁護連絡協議会において2001(平成13)年から2002(平成14)年まで2年をかけて行われ、「精神病院における入院患者の権利擁護システムの構築について」と題する報告書としてまとめられたが、その中で打ち出された「精神医療オンブズマン制度」を人権センターが大阪府から業務委託を受けて実施することになった。

精神医療オンブズマン制度は、従前人権センターが実施してきた、個々の患者から連絡を受けて病院を訪問し、面会する活動とは異なり、個々の患者からの依頼なしに病院を訪問し、病院内に滞在して、療養環境を視察するとともに、患者からの相談・訴え・要望等を聞いて、病院に対し、改善提案や患者からの要望等の伝達をするという新しいスタイルのものである。

一方、人権センターが行ってきた従前の病院訪問活動のうち、弁護士が患者から委任を受けて患者の代理人として退院・処遇改善請求をする活動については、1998(平成10)年5月からスタートした大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センター(略称「ひまわり」)が行う精神保健支援業務(いわゆる「精神保健当番弁護士制度」)によって引継がれることになった。

「ひまわり」は、精神病院に入院中の患者から出張相談の申し込みがあると、ただちに担当弁護士を選任し、その弁護士は、原則として申し込み日から4日以内に病院に電話をして、患者から事情を聴取し、申し込み日から10日以内に病院に出張して、患者と面会し、特段の事情がない限り患者の代理人を引き受けるべきものとされている。弁護士費用は法律扶助協会が立替え、患者の負担はない。もちろん、人権センターの弁護士や大和川病院事件に協力してくれた多数の弁護士が「ひまわり」に登録して、当番弁護士として出動している。

精神医療オンブズマン制度と「精神保健当番弁護士制度」は、人権センタ-が大和川病院事件に全力を挙げて取り組んだことによって得られたものであり、人権擁護システムの重要な一翼と位置付けることができる。

6 オンブズマン活動による病院の変化

特に、人権センターが業務委託を受けて実施する精神医療オンブズマン制度は、その実施状況次第では、人権センターの存在意義が問われかねない重要な位置を占めている。

2003(平成15)年4月からスタートしたオンブズマン制度は、丸3年が経過しようとしているが、この間、講義研修および実地研修を通じて、合計37名のオンブズマンを養成し、これらのメンバーが大阪府下の精神科病棟を有する病院61(単科は45)のうち40病院を訪問した。

オンブズマンは、病棟などを視察し、患者から話を聞いた結果、ユーザーあるいは市民として、これは法的に問題だと思ったり、あるいは医療法等の法令の基準に違反しているとまでは言えないとしても「自分が入院患者だったら嫌だな」と感じたりした事項については、病院側に伝えて改善を求めるなどの働きかけを行うとともに、大阪府精神障害者権利擁護連絡協議会(オンブズマン制度の実効性を保障するためのネットワークで、大阪府・大阪精神病院協会・人権センターを含む11機関+1学識経験者によって構成、事務局は大阪府こころの健康総合センター)に提出する報告書に詳細を記載している。

報告書の中に記載する頻度が高い事項をいくつか掲げると、①任意入院患者が閉鎖処遇を受けている、②患者に病棟作業をさせている、③プライバシーの保護が不十分である(ベッド周りのカーテンがない、保護室内のトイレに囲いがない、など)、④病棟の環境などが良くない(エアコンがないか、効いていない、原則として、衣類は下着を含めて全部リース品を使用させられ、自分の物を着用できない、トイレットペーパーを1ロール100円で買わなければならない、など)、⑤退院へ向けてのサポートが不十分、⑥投書箱がないか、あっても活用されていない、などである。

オンブズマン活動の重要な点の一つは、病棟の視察や患者等からの聞き取りを行った後、病院側との意見交換の機会を設けていることである。その場で、オンブズマンは、当日の訪問活動の中で感じたことを率直に病院側に伝え、検討要請や提言などを行っている。

これらの提言等に対し、医療監視や実地指導で指摘を受けたことはないといわば開き直る病院は比較的少く、多くの病院は、すぐに対応できそうな事項については、検討・改善を約束し、短期間のうちに改善した旨の回答をくれており、長期計画に関係する部分については、オンブズマンの意見も参考にする、あるいは考慮するという姿勢を示している。

人権センターは、このようなオンブズマンと病院とのやり取りを含む「病院訪問活動報告書」を作成して連絡協議会事務局に提出し、連絡協議会事務局は、これを当該病院に送付して意見・弁明等を求め、連絡協議会は、報告書とそれに対する当該病院からの意見等をもとに検討し、その検討結果をあらためて当該病院に送付して、問題点の改善等を求めるという作業を行っている。

このような、双方向のやり取りにより、精神病院の風通しが次第によくなり、療養環境の改善が徐々にではあれ進んでいる病院が多くなってきていると感じている。

7 今後の課題

人権センター設立当初のスローガンとして掲げた“精神病院に風穴を開けよう”によって実現しようとした精神病院の風通しの悪さの改善、密室性の打破の面では、既に述べたとおりかなりの前進が見られる。

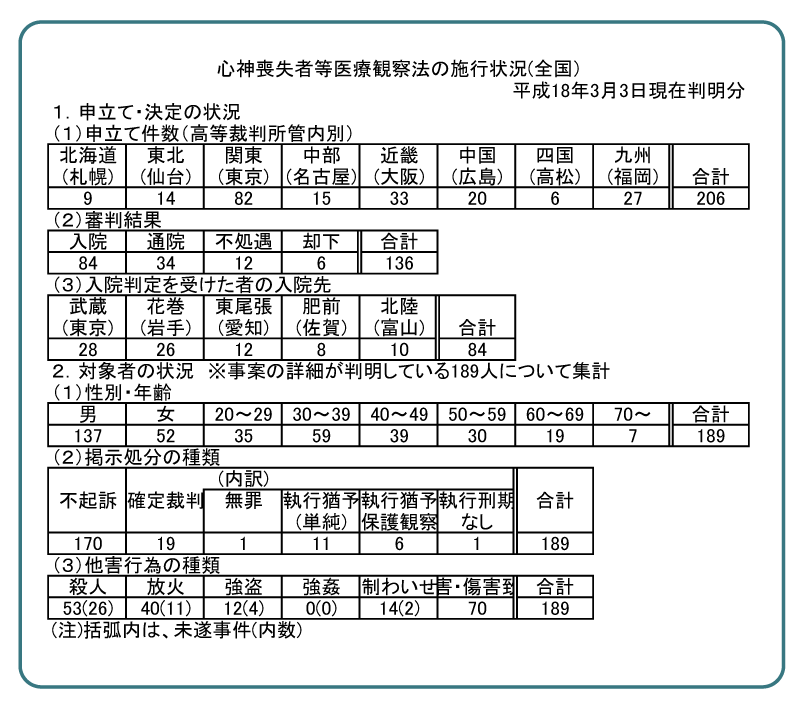

しかし、精神病院の療養環境の更なる改善や“病院から地域へ”を実現していくためには、個々の病院の変わろうとする努力だけでは解決できない制度上の問題が厳然としてあるのに、この点について全面的に責任を負っている行政の姿勢が残念ながら余り変わっていない。悪名高い医療法の精神科差別特例の存続はその端的な一例である。それどころか、精神障害者等の社会的弱者の生活を一層危機的な状況に追いやる障害者自立支援法(2006年4月施行)という名の自立阻害法、あるいは精神障害者に対する差別と偏見を拡大し、地域から排除することにつながる心神喪失者等医療観察法(2005年7月15日施行)という明らかな逆流と言わねばならない事態が現出している。

人権センターは、この20年の活動によって獲得してきた精神医療オンブズマン制度をはじめとする人権擁護システムを定着させ、一層の拡大・強化をはかり、行政によって作り出されている逆流現象ともいうべき事態に対して、精神医療の抜本的改善へ向けて積極的な問題提起・提言を行うとともに、これらの課題について志を同じくする全国の諸団体・個人との間で広汎なネットワークが築けるよう全力を挙げて取り組んでいきたいと考えている。

全国の皆様の御支援・御協力をお願いしたい。